»Gurbet« – In der Fremde

Heimweh, harte Arbeit, Verständigungsprobleme, ungewohntes Essen, Ausgrenzung aber auch Kollegialität und Freundschaft stehen im Mittelpunkt der Schilderungen ehemaliger »Gastarbeiter« über die Zeit ihrer Ankunft in der Fremde (türk. gurbet). Wie jedoch die Menschen mit dieser Mischung aus Emotionen und Erfahrungen im Alltag umgingen, hing davon ab, wie gut sie sich in ihrem neuen Lebensumfeld zurechtfanden [1].

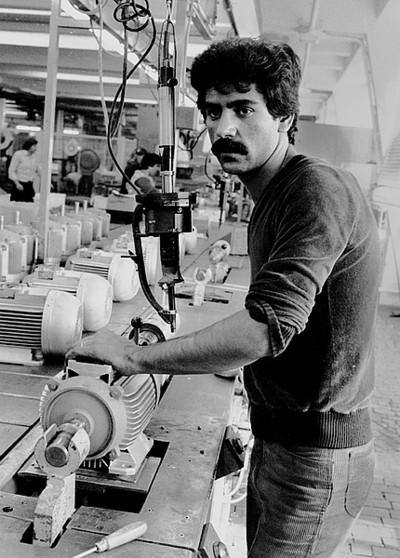

Die Arbeit in der Fremde

Eine erste Hürde waren die Unterschiede zwischen den heimatlichen Arbeitsbedingungen und den neuen Anforderungen in einem technisierten Betrieb. Wer in der Türkei bereits Erfahrungen in den Fabriken der Städte gesammelt hatte, konnte sich leichter auf die neuen Gegebenheiten einstellen, als Bewohner aus den landwirtschaftlichen Gebieten Anatoliens.

Sie hatten es weitaus schwerer, den konstanten Lärm der Maschinen, die Monotonie und die Isolation durch die eintönige Arbeit am Band zu ertragen. All das führte zu einer starken, psychischen Belastung.

© SWR International

In Folge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert benötigte die deutsche Gesellschaft Jahrzehnte, um mit der Umstellung von der Agrar- zur Industriegesellschaft fertig zu werden. »Gastarbeiter« mussten diesen Prozess innerhalb kürzester Zeit durchlaufen. Die zusätzlichen, sprachlichen Probleme machten es zudem nicht einfacher, dem Druck fremder aber auch der eigenen Erwartungshaltung standzuhalten[2].

Alle »Gastarbeiter« der 1960er-Jahre übten zunächst Hilfsarbeitertätigkeiten aus und waren deshalb meist als un- oder angelernte Arbeiter tätig. Sie übernahmen all jene Akkord-, Schicht- und Fließbandarbeiten, die sonst niemand ausüben wollte oder konnte. Arbeiten, die körperlich auslaugten und die aufkeimende Sehnsucht nach der Heimat und der Familie einmal mehr schürten. Viele ließen sich von der harten Arbeit aber nicht unterkriegen. Sie »klotzten richtig ran« [3]. Nicht nur, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern auch weil sie unter Beweis stellen wollten, dass sie ebenso gut wie ihre deutschen Kollegen arbeiten konnten.

»Als Dolmetscher bin ich einmal zu einem Streit dazugerufen worden. Ein deutscher Kollege hatte sich beschwert, sein türkischer Nebenmann würde die Taktzeit ständig unterlaufen. Tatsächlich hatte er, statt in der Normzeit von fünf Minuten ein Teil zu produzieren, in sechs Minuten zwei Teile produziert. ‚Wir müssen ein ganzes Leben arbeiten und sie kommen heute und gehen morgen wieder‘, schimpfte der Deutsche. Ich hab dem Türken dann erklärt, dass er ein wenig langsamer machen soll.«[4]

Das Wohnen in der Fremde

Die Anwerberegelungen verpflichteten die Betriebe, den »Gastarbeitern« angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Daher wurden sogenannte Sammel- oder Gemeinschaftsunterkünfte errichtet, bei denen es sich zumeist um firmeneigene Wohnheime handelte, die sich auf dem Betriebsgelände oder zumindest in der Nähe der Arbeitsstätte befanden. Die Wohnunterkünfte waren in ihrer Ausstattung und Sauberkeit von unterschiedlicher Qualität, die von den finanziellen Möglichkeiten und der sozialen Verantwortung der Unternehmen abhängig war.

»Unsere Wohnverhältnisse waren in Ordnung. Wir hatten ein Sechs-Mann-Zimmer, einen kleinen Schrank und ein kleines Schließfach für unser Essen. Das war mehr, als ich in meinem Heimatdorf hatte. Dort lebte die ganze Familie praktisch in einem großen Raum. Privatsphäre gab es da keine.« [5]

Die spartanischen Unterkünfte wurden von ihren Bewohnern unterschiedlich beurteilt, je nachdem, aus welchem sozialen und wohnlichen Umfeld sie kamen. Für Viele bot die Selbstverständlichkeit von elektrischem Licht und fließendem Wasser ungewohnten Komfort, andere sahen es mit Bestürzung, in primitiven Verhältnissen mit einer Gruppe fremder Männer leben zu müssen [6].

In den Wohnheimen:

© Peter Mielert

© Hasan Savas

Das Leben in der Fremde

Ein häufiges Problem für die meisten Männer war die Tatsache, die alltäglichen Dinge des Haushalts wie Kochen oder Waschen nun selbst erledigen zu müssen – und dies nach einem langen Arbeitstag oder am Wochenende [7].

Von der Selbstverständlichkeit, Oliven, Auberginen oder sonstige Südfrüchte und Gewürze in jedem Geschäft kaufen zu können, war man in den 1960er Jahren noch weit entfernt. So wurde die tägliche Nahrungszubereitung zu einem ernsthaften Problem.

Für die Mehrzahl der Zugereisten war das Einkaufen in deutschen Geschäften auch wegen Verständigungsschwierigkeiten ein mühevolles Unterfangen, zumal unterschwellig immer die Furcht bestand, gegen religiöse Regeln zu verstoßen.

»Es gab eine Zeit, da haben wir nur vegetarisch gelebt, aus Angst wir könnten Schweinefleisch essen. Alles, was man uns damals angeboten hat, haben wir als verdächtig angesehen.« [8]

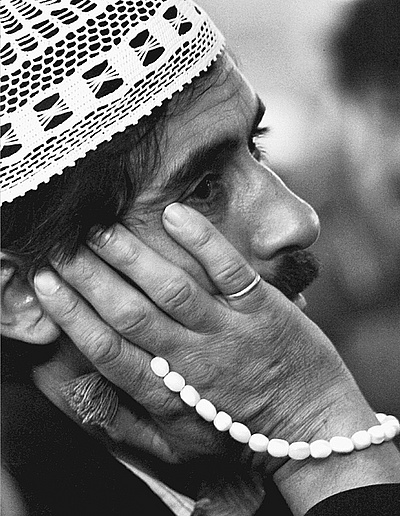

Eindrücke:

© SWR International

Damit die türkischen Arbeitsmigranten ihren religiösen Gebräuchen nachgehen konnten, hatten einige Firmen Gebetsräume eingerichtet [9]. Gläubige der türkischen Belegschaft übernahmen dort die Rolle des Vorbeters. Die Gebetsräume wurden gern genutzt, gab es doch sonst kaum Möglichkeiten in der Stadt, religiöse Bräuche auszuüben. Meist handelte es sich um schmucklose Räume, die kaum die Erwartungen der Betenden erfüllten. Manche religiöse Feier fand sogar in christlichen Örtlichkeiten statt, wie das Ende des Ramadan 1968 in der katholischen Heiligkreuz-Kirche in Bad Kreuznach [10].

Eine allseits verfügbare »Brücke zur Heimat« bildete der sogenannte »Gastarbeiterfunk« der ARD. In täglichen, dreiviertelstündigen Sendungen versorgten Sendungen ab 1964 die hier lebenden Türken mit den für sie wichtigen Nachrichten und Informationen.

Quellenangaben

- Vgl. dazu Hunn, Nächstes Jahr, S. 100ff.

- Gespräche mit Zehra und Mehmet Kayain, 13. 6. 2009, Alpay G., 3. 2. 2010 und Achmed Ö, 3. 9. 2011.

- Gespräch mit Seref Eren, 1. 4. 2009.

- Ebd.

- Gespräch mit Achmed Ö, 3. 9. 2011.

- Gespräch mit Alpay G., 3. 2. 2010.

- Gespräch mit Zehra Kayain, 17. 6. 2009.

- Gespräch mit Alpay G., 3. 2. 2010.

- Gespräch mit Zehra Kayain, 17. 6. 2009.

- Vgl. dazu Jörn Thielmann, Muslime in Rheinland-Pfalz, 2011